老中医:初夏排浊正当时,脾胃恢复80%!喝这碗粥,全家老小少生病

*近带孩子去社区医院,候诊区坐满了揉着肚子喊不舒服的娃。

家长们都在抱怨:“一到初夏,孩子就没胃口,吃两口饭就说饱,大便又干又臭,晚上睡觉还翻来覆去踢被子。”

其实不光是孩子,不少大人也有相应的症状:早上起来没精神,吃啥都不香,肚子总是胀胀的,舌苔厚腻得像铺了层白苔。

这些看似不起眼的小毛病,在中医眼里,都是脾胃被初夏的湿气和浊气 “困住” 了。

初夏脾胃为啥总“罢工”? 中医告诉你真相

初夏的天气,就像坐过山车。

白天太阳晒得人冒汗,傍晚又突然来场大雨,空气又闷又潮。

这种湿热交加的环境,对脾胃来说是个不小的考验。

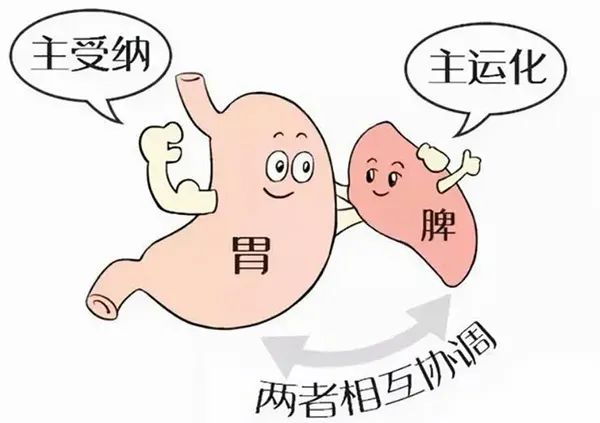

从中医理论来看,脾胃是人体的“后天之本”,负责把吃进去的食物转化为营养,再输送到全身。

但脾胃*怕湿,湿气一重,就像给脾胃套上了沉重的枷锁,让它运转不起来——

老祖宗在《黄帝内经》里说:“诸湿肿满,皆属于脾。” 意思是说,身体里的湿气重了,各种和 “肿”“满” 有关的毛病就来了。

初夏雨水多,外界的湿气容易通过皮肤、呼吸进入体内,再加上冷饮、凉食吃得多,脾胃的阳气被寒湿一伤,消化能力直线下降。

这时候,人就会感觉腹胀、食欲不振,吃下去的东西像堵在胃里不消化,大便也变得黏腻不成形,冲马桶都得反复冲好几次。

夏季属火,对应人体的心。

初夏心火开始旺盛,正常情况下心火能温煦脾胃,但如果心火过旺,就像给脾胃架上了一口烧得太旺的锅,反而会“灼伤” 脾胃。

心火一旺,人容易心烦失眠、口干舌燥,脾胃的阴液也会被消耗,导致胃里总觉得烧得慌,想吃凉的,但吃了凉的又更伤脾胃,陷入恶性循环。

夏天各种冷饮、冰淇淋、西瓜、小龙虾轮番上阵,很多人管不住嘴,生冷油腻的东西吃多了。

小孩更是如此,一放学就吵着要吃冰淇淋、喝汽水。但这些食物,对脾胃来说都是“大负担”。

生冷食物会直接损伤脾胃阳气,油腻食物又难以消化,久而久之,脾胃功能越来越弱,就容易出现积食、消化不良等问题。

二、一碗山药茯苓芡实粥,排浊健脾又养心

说了这么多问题,大家肯定*关心怎么调理。

别着急,今天就给大家分享一道特别适合初夏的养生粥——

这道粥食材常见,做法简单,既能健脾祛湿、调理脾胃,又能养心安神。

山药茯苓芡实粥 全家老小都能喝

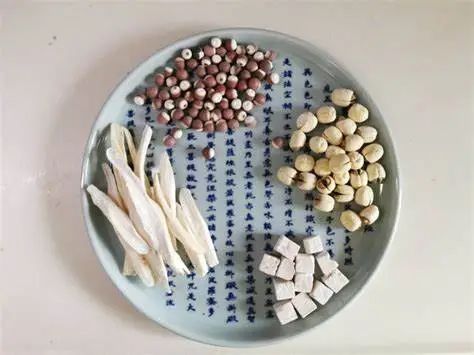

食材准备:

山药100 克(新鲜铁棍山药适宜,健脾效果好,干山药片需提前泡发)

茯苓30 克(选用云南茯苓,利水渗湿、健脾宁心)

芡实30 克(益肾固精、补脾止泻,增强脾胃运化能力)

薏米30 克(炒薏米更佳,生薏米性寒,炒过之后更温和,适合大多数人)

小米100 克(养胃安神,和脾胃,特别适合孩子和老人)

红枣3 - 5 颗(去核,增加甜味,脾胃虚寒的人可以多加几颗)

做法步骤:

薏米、芡实、茯苓洗净,用清水浸泡2 - 3 小时,便于煮烂;

山药去皮,切成小块红枣去核备用。

小米淘洗干净,与泡好的薏米、芡实、茯苓一起放入锅中,加入适量清水,大火烧开后转小火煮20 分钟。

放入山药块和红枣,继续煮15 - 20 分钟,直到粥变得浓稠,山药熟透即可。

中医解析

这碗粥里的每一味食材都大有讲究,堪称调理脾胃的“黄金组合”。

山药是健脾养胃的 “明星食材”,《神农本草经》将其列为上品,认为它能 “主伤中,补虚,除寒热邪气”,能补而不滞,滋而不腻,特别适合脾胃虚弱的人。

茯苓就像身体里的 “抽水机”,能把多余的湿气通过小便排出体外,同时还能健脾,让脾胃的运化功能恢复正常。

芡实不仅能健脾,还能固肾,就像给脾胃和肾脏都上了一把 “锁”,防止营养流失。炒薏米祛湿效果强,又不会像生薏米那样伤脾胃。

小米更是 “养胃高手”,能保护胃黏膜,促进消化。红枣则能调和药性,增加甜味,让粥更好喝,脾胃虚寒的人吃了还能暖胃。

适用人群:

脾胃虚弱,经常腹胀、食欲不振、大便不成形的人群。

体内湿气重,感觉浑身乏力、肢体困重的人。

心火旺盛,心烦失眠、口干舌燥的人群。

儿童积食、消化不良,不爱吃饭的情况也可以通过喝这碗粥来调理。

饮食建议:

少吃生冷油腻:冰淇淋、冰镇饮料、油炸食品、肥肉这些要尽量少吃。

可以准备点常温的酸梅汤、山楂水,开胃又消食。

初夏是调理脾胃的关键时期,一碗山药茯苓芡实粥,再加上健康的生活习惯,就能帮我们把脾胃调理得健健康康。

脾胃好了,消化吸收能力强了,身体的浊气排出去了,人自然就有精神,吃饭香,睡觉好。

尤其是家里有孩子的,更要重视脾胃调理,孩子脾胃好,吃饭不挑食,才能长得高、身体棒。

希望大家都能在这个初夏养出好脾胃,健康过夏天!

• 全文完 •

免责声明:

1. 文章来源中标注带“中域教育”字样的版权归中域所有,如需转载请联系我们获得授权;

2. 转载文章已标明其真实来源,如涉及版权和其他问题,请联系我们删除。